突然の地震、大雨、台風…災害はいつやってくるかわかりません。

そんなとき、近くに家族がいない一人暮らしの人は、頼れるのは“自分だけ”。

「まだ大丈夫」と思っていても、備えがないまま被災してしまうと、命に関わる判断を一人で迫られることになります。

例えば…

- 夜中に地震が起きたとして、懐中電灯は手元にありますか?

- 携帯トイレや食料、水は何日分備蓄していますか?

- 突然スマホの電源が切れて、連絡手段がなくなったとき、どうしますか?

こうした「もしも」は、明日起きるかもしれない現実なんです。

だからこそ、このブログでは一人暮らしでも無理なく始められる「やさしい防災の準備と行動」を、フェーズフリーの考え方を取り入れながら、初心者でもわかりやすく徹底解説しています。

しかも、地震・大雨・台風・大雪などの災害ごとの行動マニュアル、在宅・外出時・帰宅困難時の対処法も参考にできます。

「今日からできること」が、明日の命を守ります。

さあ今すぐ、一緒に“備え”という安心を手に入れましょう。

一人暮らしこそ備えが命を守る!防災意識の大切さ

一人でいる時間が多いからこその危険

一人暮らしは自由で気楽な反面、災害が起きたときは「すべて自分で判断し、行動する」ことが求められます。

家族と一緒なら、避難の判断や物資の分担もできますが、一人ではそれができません。

- 地震

- 台風

- 大雨

- 大雪

- 洪水

…どんな災害でも、助けが来るまで「自分の命を自分で守る」時間がどうしても長くなります。

特に夜中の地震などは、寝ぼけた状態で対処しなければならず、倒れた家具や割れたガラスでケガをすることも。

だからこそ、日ごろから「自分の身を守る準備」をしておくことが、命を守る最大のカギになります。

家族に頼れないからこそ、準備は自分の責任

防災は「特別な人」だけがやることではなく、誰にでも必要な「日常の延長」です。

一人暮らしの人にとって、もしものときに頼れる人がそばにいない可能性は高いですよね。

だから、懐中電灯の場所、非常食の備蓄、水の量、避難経路の確認、スマホの充電方法まで、すべて自分で把握しないといけません。

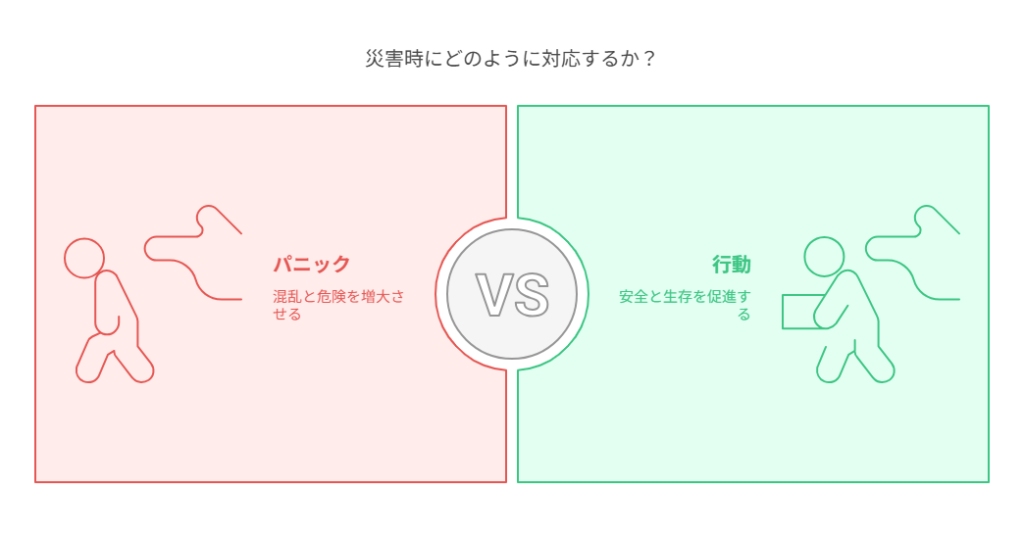

でも、逆に考えれば、自分が準備さえしておけば、パニックにもならず落ち着いて行動できるんです。

「自分の命は自分で守る」という心構えが、一人暮らしの防災において一番大切な第一歩です。

一人暮らしの防災意識の現状と危機

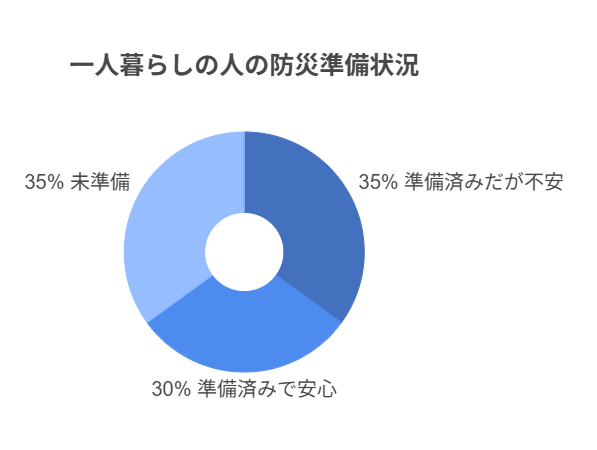

防災グッズを備えている人は、たった30~40%

「防災は大事」と頭ではわかっていても、実際に防災グッズをそろえている一人暮らしの人は、まだ3〜4割にとどまっています。

しかもその中でも、「なんとなく準備はしたけど、本当に足りているか不安」という声が大半。

特に20〜30代の若い世代では、「何から始めればいいかわからない」「お金もかかるし後回しでいいや」と考えてしまい、結局何も準備していない人が目立ちます。

もし、明日大地震が起きたら?

もし、今夜突然停電して孤立したら?

…考えるだけでゾッとしませんか?

非常食や水の備蓄ができている人は、わずか2~3割

日頃から「ローリングストック(使いながら備える)」を意識している人はほんの一部。

水も食料も、家にほとんどない状態で災害が来たら、たった1日で生きるための危機に直面します。

「スーパーに買いに行けばいい」と思っていませんか?

災害後の街では、食料や水は即売り切れ、物流も止まり、店の棚は空っぽになります。

それでも、あなたは「なんとかなる」と言えますか?

避難場所や避難ルートを把握している人はさらに少ない

もっと深刻なのが、避難所や安全なルートを知らない人が圧倒的に多いということ。

災害時に「どこに逃げたらいいかわからない」状態は、絶対に避けなければなりません。

- 道に迷っているうちに余震が来るかもしれない。

- 水害なら、一歩遅れたせいで濁流に巻き込まれるかもしれない。

正しい情報と行動の遅れが、そのまま命の危険に直結します。

なぜ一人暮らしの防災意識はここまで低くなってしまうのか?

- 毎日忙しくて、防災どころではない

- 「自分ひとりだから何とかなる」という油断

- 防災を「特別な人だけがやること」と思い込んでいる

- 「まだ起きないだろう」という楽観視

確かに、平和な日常では防災を考える余裕なんてなかなか持てないかもしれません。

でも災害は、そんな「何もない普通の一日」を一瞬で壊します。

そのとき、準備がなかった自分を責めるのは他でもない「あなた自身」です。

一人暮らしで防災を甘く見る3つの危険性

❶助けがすぐに来ない「孤立」のリスク

大規模災害が起きたとき、家族や友達がそばにいない一人暮らしの人は、すぐに助けてもらえない可能性が高いです。

特に地震で建物が倒壊したり、大雨で道路が封鎖された場合、救助隊もすぐにすべての人を助けに来ることはできません。

救助までに数日かかることも普通にありえます。

➋判断ミスが命取りになる可能性

- どこに避難すればいいか分からない

- どの道を通れば安全かわからない

- 家の中が危険な状態になっているのに気づかない

こうした小さな判断ミスが、災害時には命に直結します。

➌最悪の場合、「防げたはずのケガや事故」に巻き込まれる

- 家具の転倒で圧迫されて動けなくなる

- 割れたガラスで大けがをして出血する

- 停電中に暗闇で転倒し骨折する

- 火災に巻き込まれる(通電火災・ガス漏れ)

これらは、ほんの少しの準備や意識で防げたはずの事故です。

一人暮らしの防災を甘く見る=命を危険にさらすこと

防災は大げさな話ではありません。

むしろ、「何もない今」だからこそ、できる備えがたくさんあります。

たとえ誰も助けに来なくても、自分一人で3日間生き延びる力をつけること。

それが一人暮らしの人にとって、命を守るための最低限の防災意識なのです。

防災の基本「フェーズフリー」とは何か?

フェーズフリーってどういう意味?

最近話題の「フェーズフリー」という考え方、知っていますか?

【普段使っているものが、もしものとき(災害など)にも使えること】

これは、「災害時だけ使うモノ」ではなく、「日常生活の中で使えるモノ」を選ぶことで、非常時にも自然に備えられるという新しい防災のスタイルなんです。

たとえば、キャンプで使うランタン(電気のあかり)や、水がいらないウェットティッシュって、普段のお出かけにも使えるし、地震や台風で電気や水が止まったときにもとっても役に立ちますよね。

つまり、「普段から使える、でも災害のときにも使える」そんな便利なものを選んでおくと、いざというときに慌てずにすみます。

これがフェーズフリーの考え方なんです。

これなら、わざわざ「防災用に準備する」ことに身構えず、日々の中で自然と備えることができます。

日常でも役立つモノを災害時にも活用する考え方

例えば、フェーズフリーなアイテムにはこんなものがあります。

| 日常での用途 | 災害時の用途 | アイテム例 |

|---|---|---|

| アウトドア用のLEDランタン | 停電時の照明 | ソーラー充電式ライト |

| 使い捨てカトラリー | 水が使えない時の食事 | 紙皿・割りばしセット |

| ポータブルバッテリー | 停電中のスマホ充電 | ソーラーパネル付き充電器 |

| コンパクトブランケット | 冷房対策 | 防寒・保温対策 |

| リュック型買い物バッグ | 非常持ち出し袋 | 防災兼用トートリュック |

災害時に「慌てない準備」を、普段の生活の中に溶け込ませる――これがフェーズフリーの力です。

毎日の生活に取り入れる!簡単防災の工夫

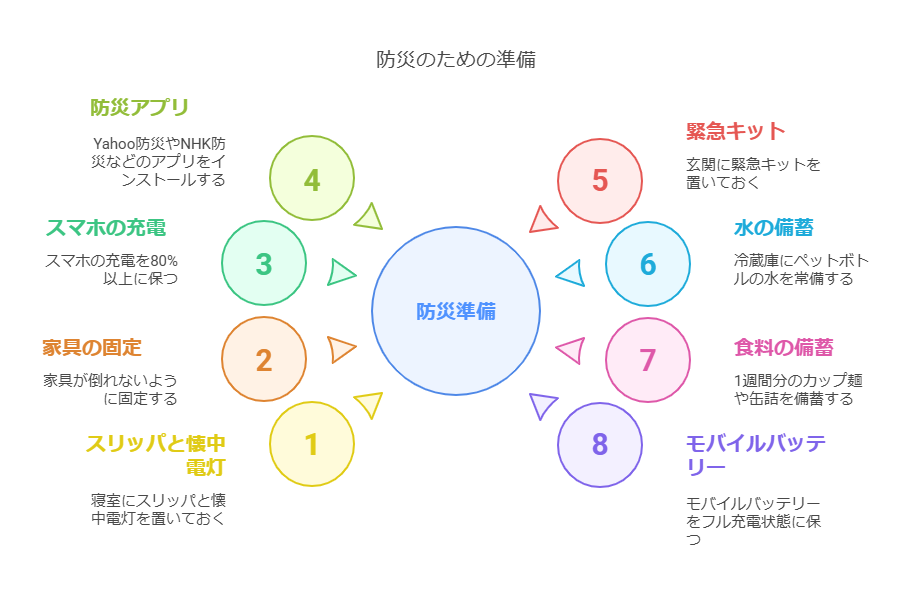

すぐにできる生活の中の防災チェックリスト

じつは防災って、特別なことをしなくてもできるんです。

ちょっと意識を変えるだけで、日常の中に簡単に取り入れられる工夫がたくさんあります。

以下は、今日から始められる防災習慣のチェックリストです。

- 寝室にスリッパ・懐中電灯を置いてある

- 家具に転倒防止のつっぱり棒を設置した

- スマホの充電は常に8割以上をキープ

- 防災アプリ(Yahoo防災、NHK防災)をインストール済

- 非常持ち出し袋は玄関に置いている

- 冷蔵庫にペットボトルの水を常備

- 1週間分のカップ麺や缶詰を備蓄

- モバイルバッテリーはフル充電状態で管理

こうした「日常の中の備え」は、いざというときにとても大きな差になります。

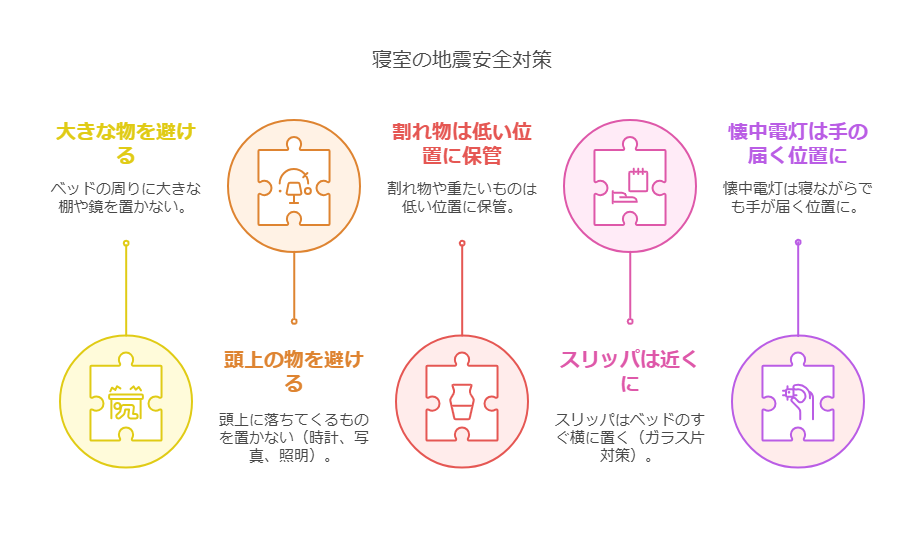

寝室の安全対策が命を救う

地震が夜中に起きたとき、寝室の安全性が生死を分けることも。

実際、過去の地震でも「家具の下敷きになった」「割れたガラスで足を切った」といった事例が多く報告されています。

以下のポイントは、特に確認しておきましょう。

- ベッドの周りに大きな棚や鏡を置かない

- 頭上に落ちてくるものを置かない(時計、写真、照明)

- 割れ物や重たいものは低い位置に保管

- スリッパはベッドのすぐ横に置く(ガラス片対策)

- 懐中電灯は寝ながらでも手が届く位置に

夜間の災害では視界が悪く、ガラスや家具の破片が命取りになることも。だからこそ、寝室の安全を高めておくのは超重要です。

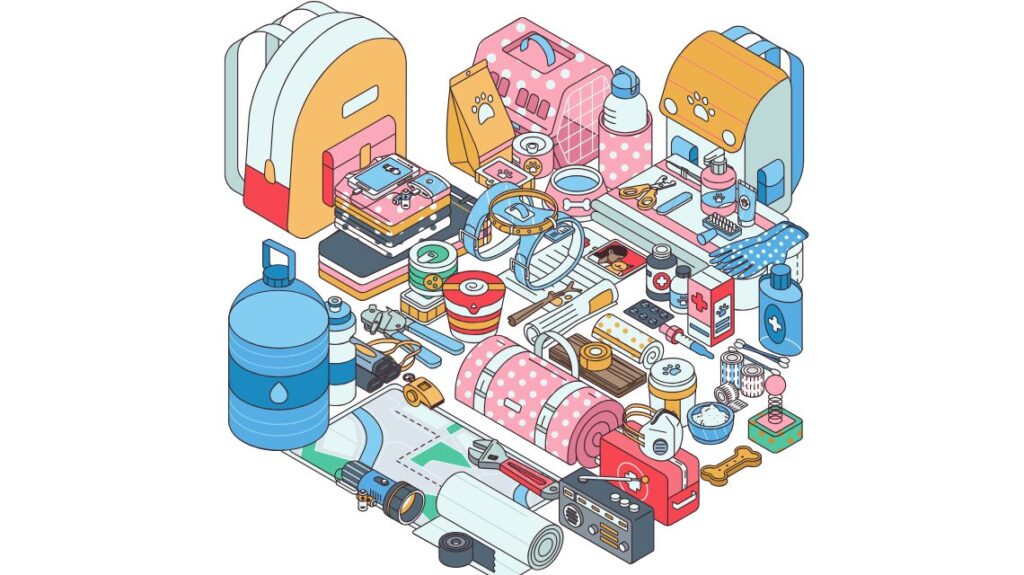

一人暮らし用の非常持ち出し袋を整える

防災リュックに入れるべきもの一覧(表で解説)

いざというとき、「これさえ持ち出せばOK!」というリュックを一つ用意しておきましょう。

以下は、基本セットの一例です。

| カテゴリー | 中に入れるもの | 補足 |

|---|---|---|

| 飲料水 | 500ml × 3本 | 両手を空けられるようリュックに入れる |

| 食べ物 | カンパン、レトルト、栄養バーなど | 火を使わずに食べられるものが便利 |

| 衛生用品 | マスク、ウェットティッシュ、携帯トイレ | 災害時は感染症予防にも |

| 衣類・防寒 | 下着、靴下、タオル、保温シート | 圧縮袋を使えば省スペース |

| 情報源 | 電池式ラジオ、手動充電器、地図 | 通信手段が断たれたときに必要 |

| 証明・現金 | 身分証のコピー、現金(小銭含む) | ATMが使えない場合に備える |

| その他 | 軍手、ライト、メモ帳、ホイッスル | 災害時の多目的アイテム |

軽量化のため、すべてを小さくコンパクトにまとめるのがコツ。

背負って10分間歩いても疲れない重さを目安にしましょう。

カバンの置き場所、持ち出すタイミングも重要

せっかく用意した防災リュックも、どこに置くかで意味が変わります。

- 玄関近く

- ベッドの足元

また、「避難のタイミング」も重要です。

避難指示が出たら迷わず出発。

マンションなど高層住宅では、エレベーターが止まる前に避難する判断力も必要です。

家にこもる場合の「在宅避難」対策

3日分〜1週間分の備蓄とは?

地震や大雨で外に出られない、避難所が混雑していて行けない…そんなときに頼れるのは「自宅の備蓄」です。

最低でも3日分、できれば1週間分の水・食料・生活用品を揃えておきましょう。

| 備蓄アイテム | 目安量 | 備考 |

|---|---|---|

| 飲料水 | 1人あたり1日3リットル | 調理や歯磨きにも使用 |

| 主食 | レトルトご飯、カップ麺、パン缶など | 加熱不要が理想 |

| 副菜類 | 缶詰(ツナ、野菜、豆など) | 栄養バランスを考えて |

| おやつ | チョコ、ビスケット、飴など | 精神安定に役立つ |

| ガス・火 | カセットコンロ、ボンベ2〜3本 | 停電時の調理用に |

| トイレ | 携帯トイレ、凝固剤、ゴミ袋 | 水が使えない場合に必須 |

| 照明 | 懐中電灯、LEDランタン、電池 | 夜間の安全確保 |

| 衛生用品 | ティッシュ、体ふきシート、洗面道具 | お風呂に入れない状況も |

賞味期限や使用期限があるものは、半年〜1年ごとに見直しましょう。

ローリングストック方式(使ったら補充)がオススメです。

災害ごとの正しい行動を覚えておこう!

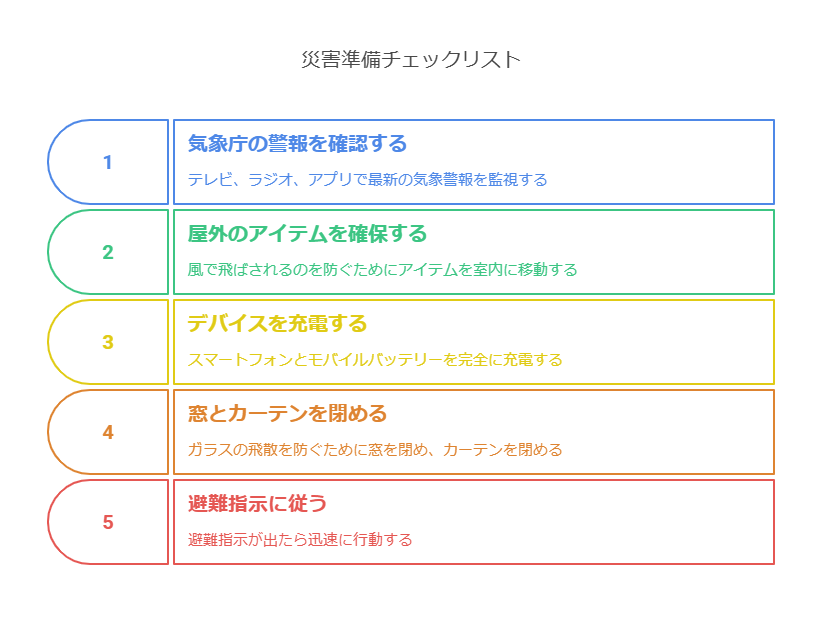

大雨・台風のときは?

大雨や台風のときは、水害による被害が想像以上に大きくなることがあります。

河川の氾濫や土砂崩れ、道路の冠水など、命に関わるリスクが高まります。

次のポイントを押さえて行動しましょう。

- 気象庁の警報や注意報をこまめにチェックする(テレビ・ラジオ・防災アプリ)

- ベランダや外に置いてあるものを室内にしまう(風で飛ばされるのを防止)

- スマホは常にフル充電、モバイルバッテリーも充電しておく

- 窓や雨戸をしっかり閉め、カーテンを閉じる(ガラス飛散防止)

- 避難指示が出たら、すぐに行動する(迷っている時間はない)

夜間に避難するのが危険な場合は、なるべく早めに避難所や安全な高台に移動することが鉄則です。

また、水深がひざまでくると、歩くことさえ困難になるため、無理な移動は避けましょう。

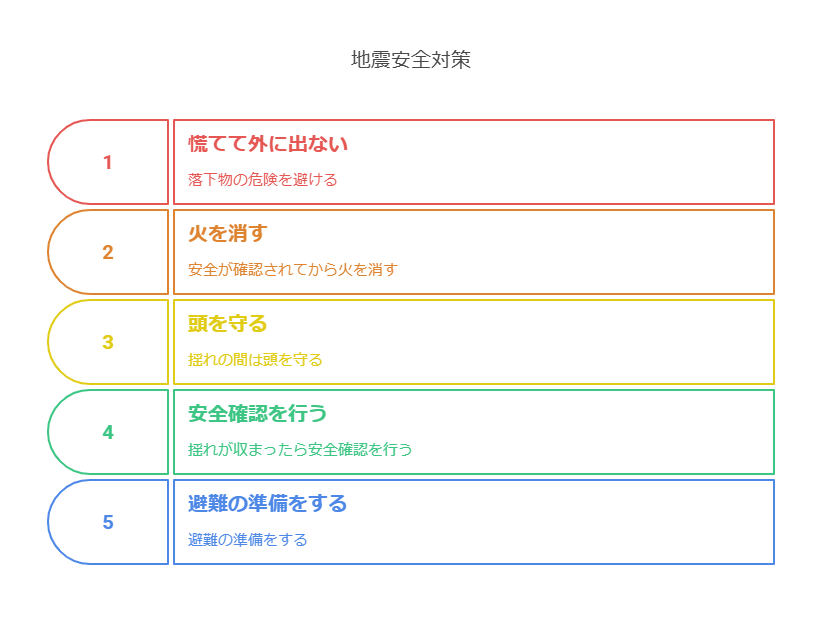

地震のときは?

突然襲ってくるのが地震です。備えだけでなく、揺れた瞬間の行動が大切です。

次の行動が大変重要です。

- 慌てて外に出ない(落下物の危険)

- 火を使っていたら安全が確認されてから消す(自動消火機能があると安心)

- 揺れた瞬間は「まず自分の頭を守る」

→ 机の下にもぐる、クッションで頭をガード - 揺れが収まったらすぐに安全確認を行う

→ ガス・電気・水道の確認、家の損傷チェック - 避難の準備を始める(非常持ち出し袋の確認)

また、スマホやテレビが使えない場合もあるため、手回しラジオなどで情報収集をしましょう。

余震が続くので、しばらくは身軽にしておき、靴やヘルメット(代用品)を常備しましょう。

\ オシャレな防災用品なら /

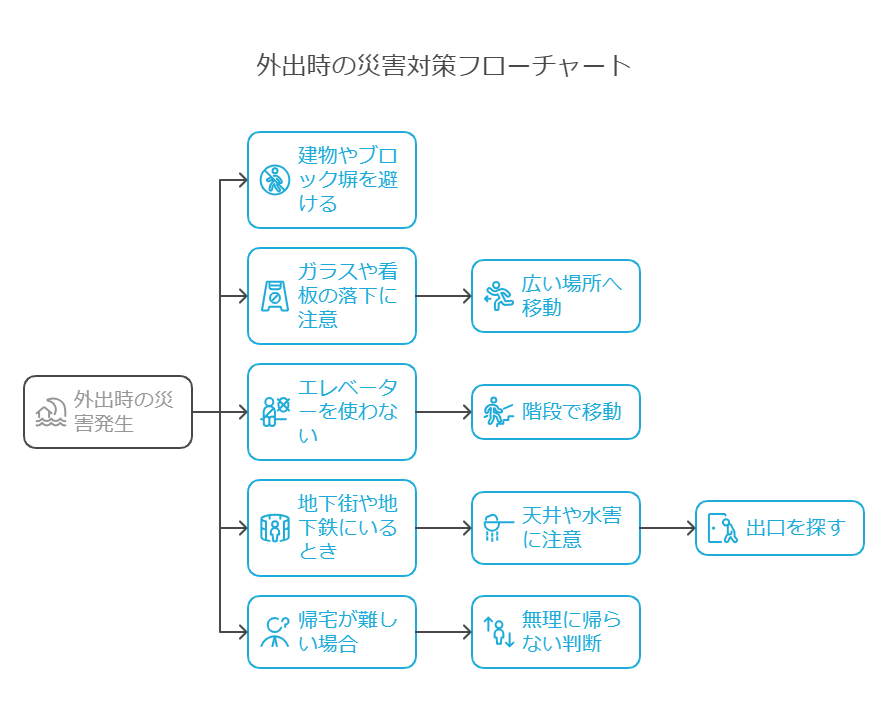

外出中の災害時の行動マニュアル

災害は自宅にいる時だけではなく、外出中にも起きる可能性があります。

もし、外出時に災害が起きたらどうしますか?

状況によって冷静な判断が必要です。

地震・台風時に外出中の場合の行動

- 建物やブロック塀の近くを避ける

- ビルのガラスや看板の落下に注意して、広い場所へ移動

- エレベーターは使わず、階段で移動

- 地下街や地下鉄にいるときは天井や水害に注意して出口を探す

- 帰宅が難しければ「無理に帰らない判断」も重要

都市部では帰宅困難者が一斉に移動しようとすると、道路が混乱し、二次災害を引き起こすこともあります。

コンビニやビルに「一時滞在場所」が指定されていることもあるので、日ごろから通勤・通学ルートにそうした施設があるかをチェックしておきましょう。

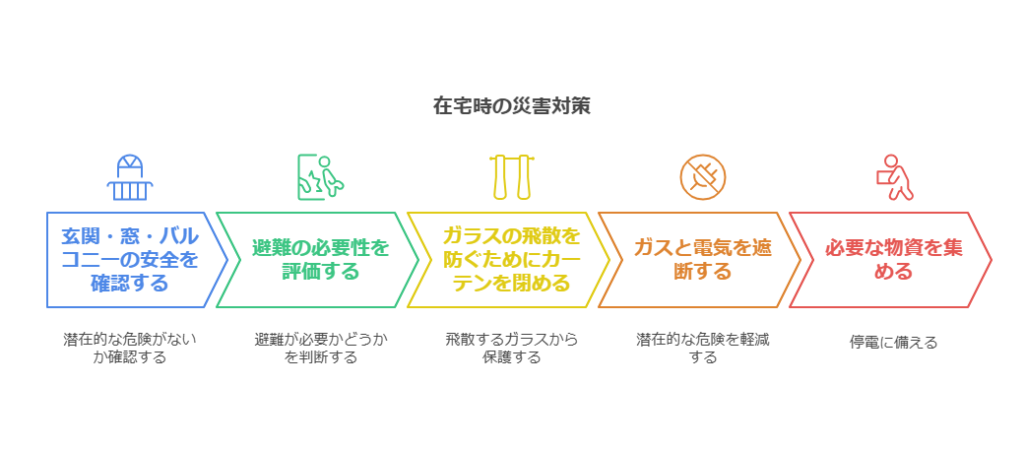

在宅時の災害に備える工夫

家にいるときの災害は「慌てず行動する」ことが命を守る鍵です。

特に一人暮らしの場合、自分の判断がすべてです。

- 玄関・窓・バルコニーの安全を確認する

- 避難が必要か、安全確認をすぐに行う

- カーテンを閉めてガラスの飛散を防止

- ガス・電気の元栓を閉める

- 暗くなる前に必要なものを手元に揃えておく(懐中電灯、ラジオなど)

地震や台風で外に出られない場合に備えて、情報源を複数持つことも重要です。

ネットが使えないときに備えて、ラジオやポータブルテレビの存在は心強いです。

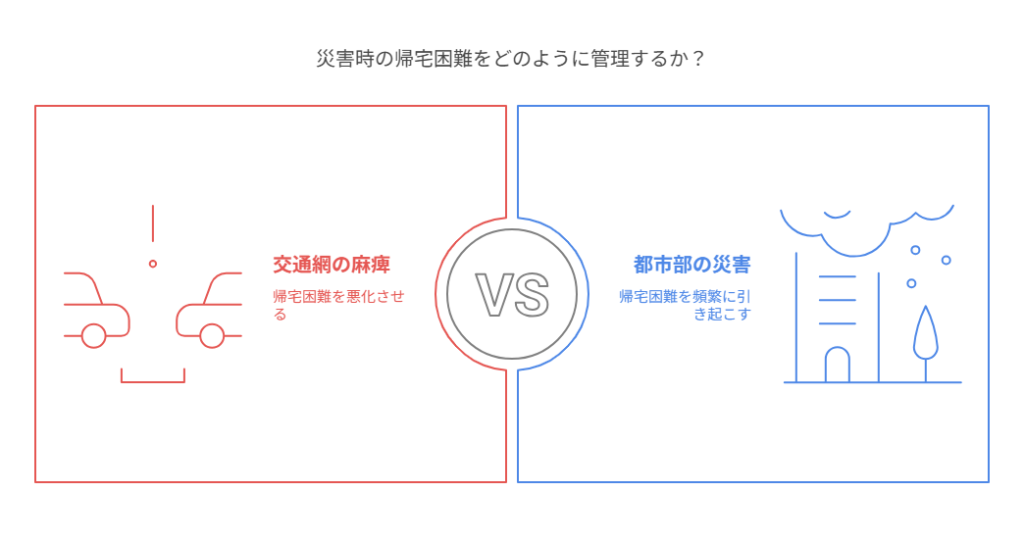

帰宅困難時の備えと行動

大きな災害が起きたとき、交通網がマヒして「家に帰れない」ことは想像以上にあります。

これを「帰宅困難」と言い、特に都市部での地震や大雨で多発します。

私自身も2011年の東日本大震災の時には、交通網がマヒし、帰宅困難となりました。

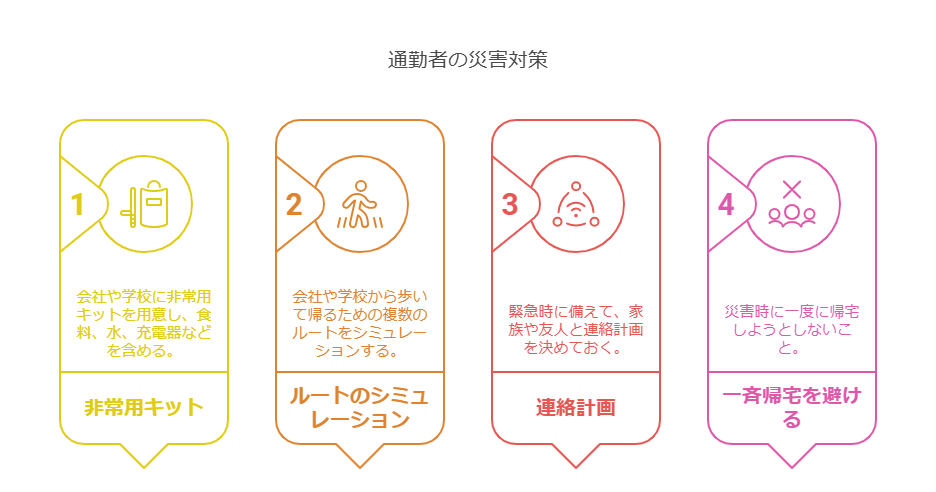

帰宅困難に備えておくべきこと

- 会社や学校に「非常用セット」を用意しておく(非常食、水、充電器など)

- 歩いて帰れるルートを複数シミュレーションしておく

- 家族や友人と「いざというとき連絡が取れない前提」の約束を決めておく

- 災害時は「一斉帰宅しない」ことが鉄則

最近では自治体や企業も「帰宅困難者受け入れ施設」を準備している場合があります。

SNSや災害アプリなどで、情報収集をこまめに行い、無理に動かない選択肢も考えておきましょう。

安全な避難場所と避難経路の事前確認

どんなに備えていても、「どこに逃げるか」を知らなければ意味がありません。

避難場所や避難ルートを事前に確認することは、防災の基本中の基本です。

自宅から一番近い避難所を確認しておく

災害は突然やってきます。そのとき、どこに逃げればよいかを知らないままだと、パニックになったり、無駄な時間を使ってしまったりします。

あらかじめ最寄りの避難所を調べておけば、いざという時にも落ち着いて行動できます。

自治体の指定する避難所は安全性や設備が整っており、食料や水なども支援される可能性があるため、非常に心強い避難先となります。

実際にその道を歩いて確認しておく

地図だけで避難ルートを決めていても、実際に歩いてみると…

- 「思ったより遠い」

- 「夜は暗くて危ない」

- 「道が狭い」

など、わかることがたくさんあります。

実際に歩いておくことで、自分の足でどれくらい時間がかかるのか、何が危険かを事前に体験できます。

特に一人暮らしの場合、自分しか頼れないので、実地で確認しておくことはとても重要です。

夜間や雨天でも通れるかチェック

災害は昼間だけでなく、真夜中や大雨の中に起こることもあります。

日中には安全に見えた道でも、夜になると真っ暗で足元が見えづらくなったり、雨でぬかるんで滑りやすくなったりします。

懐中電灯が必要な場所、水たまりや排水の悪い場所などを事前に知っておくことで、より安全なルート選びができます。

崖や川沿いなど、危険な場所を通らないようにする

地震や大雨のあと、崖が崩れたり、川が氾濫するリスクが高まります。

そうした場所を避けることは命を守る行動につながります。

特に川沿いや土手道、崖の近くは地盤がゆるみやすく、思わぬ事故につながることも。

避難ルートを決めるときは、なるべくそうしたリスクの少ない道を選び、安全性を第一に考えることが大切です。

マンションやアパートなら非常階段や非常口の場所を把握しておく

高層マンションや集合住宅では、エレベーターが使えなくなることがあります。

また、火災や地震によって一部の通路がふさがれる可能性もあります。

そんなときにすぐに行動できるよう、非常階段や非常口の場所を普段から確認しておく必要があります。

夜間の停電でも迷わず動けるよう、暗くてもわかる位置にライトを設置する、ルートを覚えておくなどの工夫も忘れずに。

特に川の近くや低い土地に住んでいる人は、洪水や浸水リスクを想定して、標高の高い避難場所を優先すること。

エリアメールや避難情報が届いたら、迷わず早めに避難を開始しましょう

防災連絡手段を複数持っておこう

災害が発生すると、まず不安になるのが「大切な人と連絡が取れない」ことです。

電話がつながらない、インターネットが使えない状況を前提に、いくつかの連絡手段を確保しておくことが重要です。

連絡手段の例と活用方法

| 手段 | 内容 | 活用のポイント |

|---|---|---|

| 災害用伝言ダイヤル(171) | 音声で伝言を残す | 家族で使い方を事前に確認しよう |

| 携帯会社の災害伝言板 | Web上で伝言を共有 | 携帯番号で検索が可能 |

| SNS(LINE、Xなど) | 既読が確認できる | 通信制限中でも使えることがある |

| メモ書き(アナログ) | 紙に連絡先を書いて持つ | スマホが壊れても安心 |

| モバイルバッテリー | 充電切れ防止 | フル充電状態を維持する習慣を |

通信環境が不安定なときには、短いメッセージで安否を伝えるだけでも十分です。

「無事です、今○○にいます」といった簡潔な連絡が大切。

災害時にこそ強いのが公衆電話

災害時には、多くの人が一斉にスマホや携帯電話を使おうとするため、回線が混雑して通話やネットがつながりにくくなることがあります。

特に地震や大雨などの大規模災害では、通話規制がかかり、「つながらない」「音声が届かない」といった事態が起こります。

その一方で、公衆電話は次のような理由から、災害時にもつながりやすいのです。

公衆電話が災害時に強い理由

- 優先的に通信できるようになっている

→ 災害時、公衆電話は通信制限の対象外になりやすく、優先的に使える仕組みが整えられています。 - NTTが非常用の通信回線として維持している

→ 公衆電話は「災害時の命綱」として、国やNTTが災害対策の一環として維持・保護しているため、災害時でもしっかり機能することが多いです。 - 停電時にも使えるタイプがある

→ 一部の公衆電話(アナログ式)は停電しても使える設計になっていて、電気がなくても通話が可能な場合があります。

ポイント

- 近所の公衆電話の場所を普段からチェックしておく

- 小銭(10円玉や100円玉)を常に財布や防災袋に入れておく

- 実家や家族の電話番号を暗記、またはメモして携帯する

いざというとき、公衆電話は“最後の通信手段”になるかもしれません。

普段は使わなくても、存在と場所を知っておくことが大きな備えになりますよ。

家の中を安全に保つ工夫とは?

災害時、命に関わる事故の多くは「家の中」で起こります。

- 家具の転倒

- ガラスの破片

- 火災

など、普段は安全に見える部屋も、災害時は凶器になります。

自らの工夫で、安全な空間をつくりましょう。

具体的な安全対策一覧

| 対策内容 | 詳しい説明 | 効果 |

|---|---|---|

| 家具の転倒防止(つっぱり棒、固定金具) | 大きな家具は壁と天井に固定し、倒れてこないようにする | 地震の揺れで家具が倒れるのを防ぎ、ケガや逃げ道のふさがりを防ぐ |

| ガラスに飛散防止フィルムを貼る | 窓やガラスのある家具にフィルムを貼っておく | 割れたガラスが飛び散らず、足や手のケガを防ぐ |

| 重たい家具は寝室や通路に置かない | 本棚やタンスなど大きくて重たいものは、安全な部屋や壁際に設置 | 就寝中の圧迫事故や、避難時の妨げを防止 |

| 棚や引き出しにはロックをつける | 地震時に中身が飛び出さないよう、耐震ロックやチャイルドロックを設置 | 物の飛び出しによるケガや散乱を防ぐ |

| ガスコンロには耐震自動消火装置を設置 | 揺れを感知して自動で火を止める装置を使う | 地震時の火災リスク(火の消し忘れ)を防げる |

| ブレーカーを落とす習慣を身につける(通電火災防止) | 避難時にはブレーカーをOFFにする習慣を身につける | 電気の復旧時に起きる火災(通電火災)を防止できる |

日常的に「避難経路をふさがない配置」にするのも大切です。

たとえば、玄関に物を置かない、ベッドのまわりはスペースを広めにとる、といった小さな工夫が命を救うことにつながります。

防災グッズの見直しは定期的に!

防災グッズをそろえただけで満足していませんか?

非常食や電池、薬などには「使用期限」があります。

定期的に見直さないと、いざというときに使えないという事態も起こり得ます。

見直しのポイントと頻度

- 最低でも半年に1回はチェックする

- 賞味期限・使用期限の確認(食品、電池、薬)

- 季節ごとの見直し(夏と冬では必要なモノが違う)

- 引っ越し・模様替えのタイミングで配置を再確認

- 新しい防災情報や便利グッズを取り入れる

たとえば冬はカイロやブランケットが必要ですが、夏は水分補給用の経口補水液やクールタオルが役立ちます。

季節によって防災グッズの中身を調整しておくと、より実践的な備えになります。

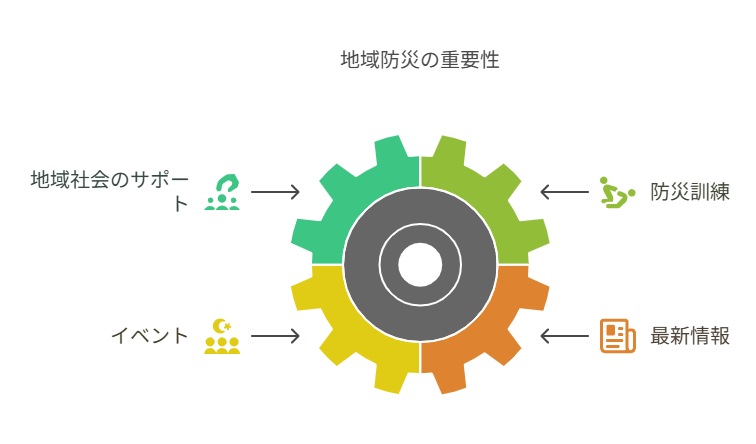

地域の防災訓練・イベントに参加しよう

「防災は一人でやるもの」と思っていませんか?

地域には防災に関する情報やサポートがたくさんあります。

町内会や自治体が行う防災訓練やイベントに参加すると、実際の動き方や最新情報を学べてとても有益です。

地域参加のメリット

✔避難所の場所と設備を知ることができる

✔一緒に避難する近隣住民の存在を知る

✔自治体の支援サービスや備蓄物資を確認できる

✔実際の避難体験ができる

✔消防や警察との連携を体験できる

特に一人暮らしの人にとっては、地域とのつながりがとても重要です。

顔見知りが一人いるだけで、災害時の安心感は大きく変わります。

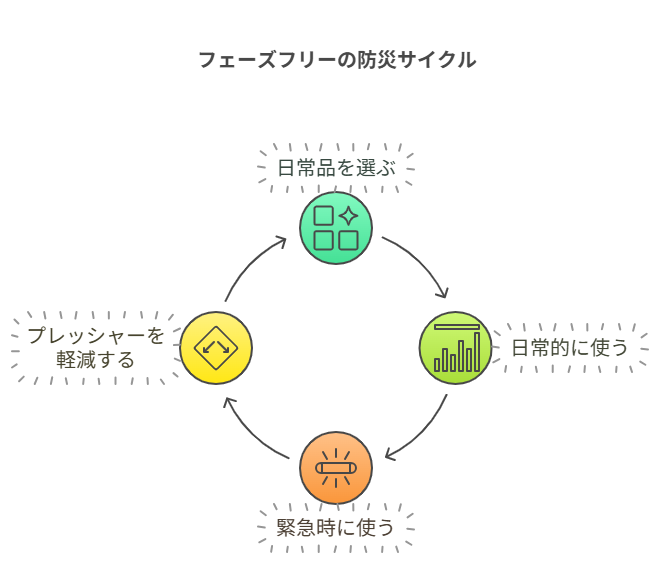

一人暮らしでも「防災は日常の一部」にしよう

防災は「特別なこと」ではなく、日常の延長線上にあるべきです。

テレビやSNSで災害のニュースを見るたびに「明日は我が身」と意識し、日々の行動に少しずつ防災の工夫を取り入れていきましょう。

防災を生活の一部として自然に取り入れるためのポイント

普段から使えるモノを選ぶことで、「災害用だから取っておく」というプレッシャーがなくなります。

たとえば…

- 普段使っているモバイルバッテリーが災害時にも使える

- アウトドア用のライトを家の常夜灯として使う

などです。

→「フェーズフリー」の考え方を取り入れると、日常と防災が自然につながります!

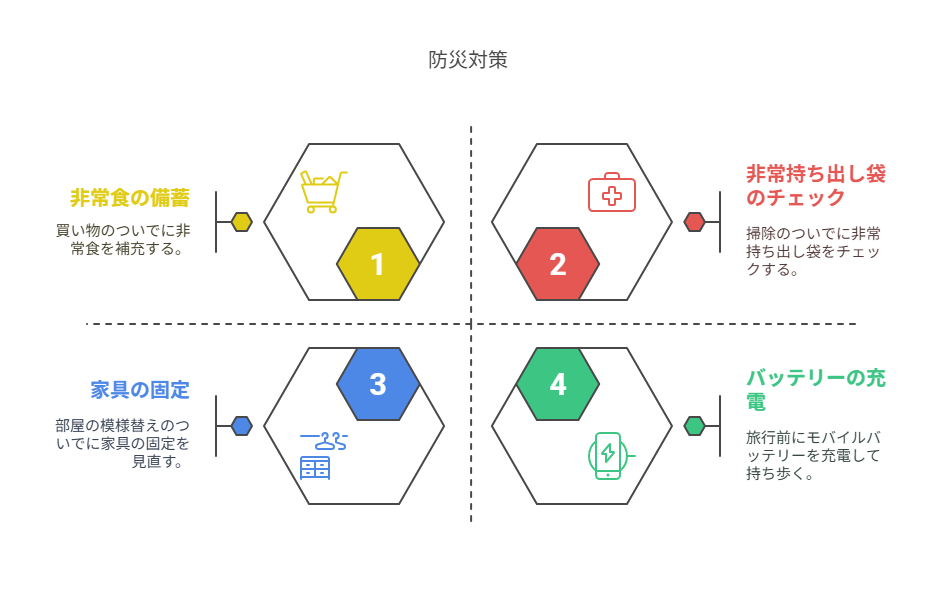

何かのついでに防災対策をする習慣をつけましょう。

- 買い物のついでに非常食を補充する

- 掃除のついでに非常持ち出し袋をチェック

- 部屋の模様替えのついでに家具の固定を見直す

- 旅行前にモバイルバッテリーを充電して持ち歩く

「防災だけをやろう!」と思うと億劫ですが、日常の行動にちょっとプラスするだけなら無理なく続けられます。

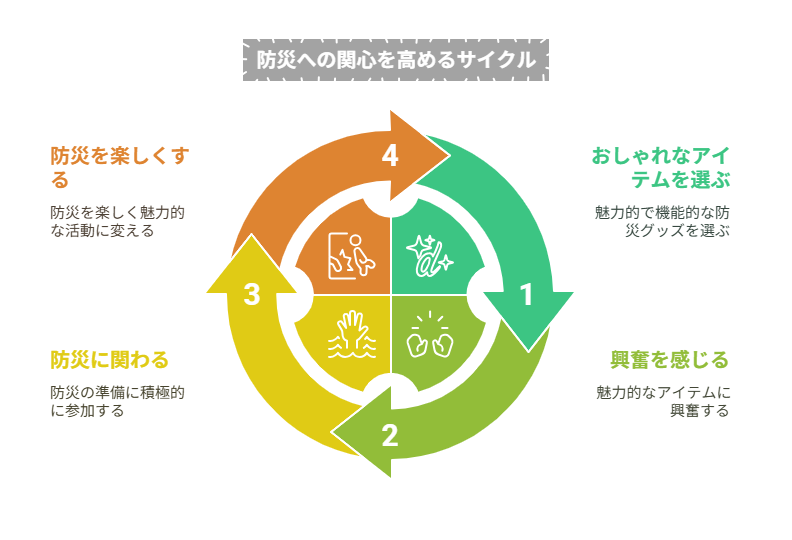

最近は防災グッズもおしゃれで機能的なものがたくさんあります。

かわいいデザインの防災バッグ、インテリアになじむ防災ラジオ、普段から持ち歩けるポータブルトイレなど。

→「かっこいい!」「使ってみたい!」と思えるアイテムを選べば、防災=わくわくするものに変わります。

防災は一度に全部そろえなくてもOK。

「今日は水を2本買うだけ」「今日はカップ麺を買い足すだけ」そんな小さな積み重ねで十分です。

→ “できることから少しずつ” が一番大切!

完璧を求めすぎると、かえってストレスになります。

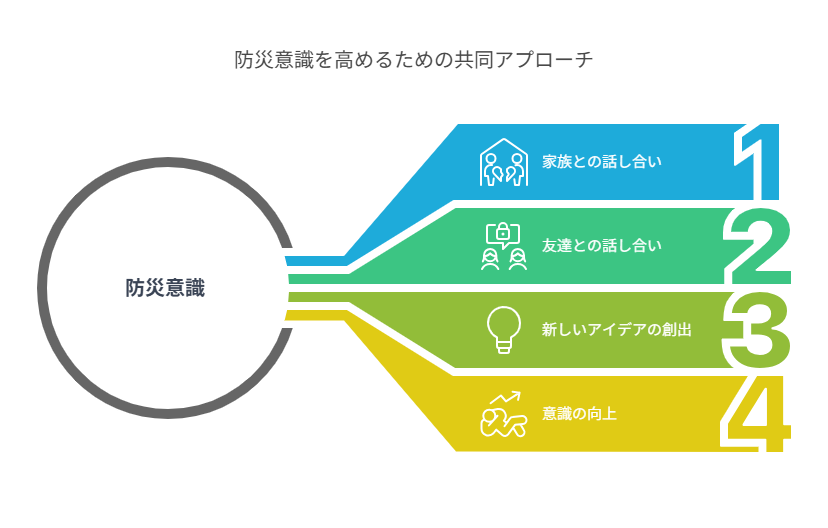

一人で防災を考えると重たく感じることもあります。

しかし、家族や友達と「もしもの時どうする?」って気軽に話してみると、意外と盛り上がったり、新しいアイデアが出たりします。

→ 楽しく防災を考えられると、自然と意識も高まります!

よくある質問(FAQ)

一人暮らしにおすすめの防災グッズって何ですか?

小型ラジオ、モバイルバッテリー、携帯トイレ、保存水、レトルト食品、LEDライト、保温シートなどがおすすめです。

すべて軽量で省スペースにまとめられるものが理想です。

避難所には必ず行くべき?

家が安全なら在宅避難もOKですが、行政の指示には必ず従ってください。避難が遅れると命に関わることもあります。

スマホが使えないときの情報収集方法は?

手回し式ラジオや乾電池式のワンセグテレビがおすすめです。

防災無線のスピーカーの音も確認できる場所に住むと安心です。

半年に一度の見直しって、何をチェックすればいいの?

食品・水・電池の期限、モバイルバッテリーの充電状態、災害アプリのアップデート状況、防災グッズの配置などをチェックしましょう。

まとめ

防災を負担やストレスにしないコツは、「特別なこと」と思わず、日常の中にゆるく取り込んでいくことです。

「これも防災になるんだ!」って思える瞬間が増えれば、防災は“安心のための楽しい習慣”に変わります。

習慣にしてしまえば負担にならない

- 歯磨きのついでに水の備蓄をチェック

- スマホを充電するついでにモバイルバッテリーの残量確認

- 買い物のついでに非常食を補充

- 布団を敷く前に懐中電灯の確認

- SNSで「#防災」で情報をチェック

「備えがあるから安心できる」この気持ちが、日々の生活を豊かにしてくれるはずです。

無理なく、でも確実に。「今日から少しずつ」始めていきましょう。

災害は「いつか」ではなく「いつでも」起こりえます。だからこそ、一人暮らしの人は「自分の命を守る主役」として、しっかり備えておくことが大切です。

防災は特別なことではありません。

日常の中に少しずつ取り入れることで、いざという時に落ち着いて行動できる力になります。

家の中の安全、非常持ち出し袋の準備、連絡手段の確認、地域とのつながり……。

どれも難しいことではありません。「今日できることから少しずつ始める」それが一番の防災です。

\ 防災グッズ専門店 /

※アットレスキュー※